【広報ニセコ連動企画】「ニセコワイナリー」は子どもたちの学びのフィールド! ワイン葡萄造りが未来を育てる!

こんにちは!公式note担当伊藤です!今回は約2年間に渡り取材してきましたニセコワイナリーについて、広報ニセコ3月号との【広報連動企画】としてお届けしたいと思います。

時は実りの秋。

晴れ渡り、どこまでも高い空。

たっぷり空気を吸い込んで羊蹄山を眺める時間が気持ちよい

そんなニセコ町でした^^

皆さんは、” ニセコ町にワイナリーがある ”ことはご存知でしたか?

私は、ニセコでワインが作られているという認識が無く、移住前にニセコについて調べていた時に初めて耳にしました。

昨今 ” ワインツーリズム ”と呼称される、ワインと旅行を組み合わせた楽しみ方が盛り上がりを見せていますね。

北海道の ” ワイン ” と言えば余市町を真っ先に思い浮かぶ人が多いかもしれませんが、ニセコ町にも素晴らしいワイナリーがあります。

またワイナリーと言っても、ただ葡萄を造りワインを醸造するだけという訳ではなく、地域で育つ子どもたちに地元愛が芽生えるようなまちづくりの一環として、環境学習にも取り組んでいます。

今回はニセコ町でもワインが作られているということ、そして何より「ニセコワイナリーが地域と深く結びつき、環境学習フィールドにもなっていること」を知っていただく機会になればと思います。

1、移住者が叶えた夢「ニセコワイナリー」

日本興業銀行やアジア開発銀行で働いていた本間泰則さんが、2007年脱サラし、奥様である絵本作家のほんままゆみさんと共に横浜市から夢を叶えるためニセコへ移住し、2016年にニセコワイナリーを立ち上げました。

描いた夢を実現するため、お二人は関東でお仕事をする傍ら、週末には仕事先から空港へ直行し待ち合わせ、飛行機に乗り、ニセコに来て滞在し、雑木林を農地に開墾し、葡萄を試験栽培してと移住への準備を少しづつ進め、日曜の夜には飛行機で関東へ戻るという日々を5年も繰り返されていたとのことです。

ニセコワイナリーのHPはコチラ>>>

本間泰則(ほんま やすのり)さん

1951年、新潟県佐渡島出身。北海道大学を卒業後、日本興業銀行に入行。

1982年アジア開発銀行(フィリピン マニラ)へ出向。1991年ロンドン支局配属。

2007年脱サラし、ニセコ町でブドウ栽培を開始。

2016年ニセコワイナリーを創業。翌年ワインを初リリース。

本間さんは、ここ羊蹄山麓にある雑木林を切り拓き農地に変えて、現在は6千本ものブドウの苗木を育て、有機栽培で収穫した葡萄から有機JAS認証ワインを醸造するワイングロワー(栽培醸造家)。

有機で葡萄を栽培するワイナリーは、北海道内で6か所、そのうち醸造の有機認証を得ているのが2か所、そのうち醸造難易度の高いスパークリングワインを手掛けているのはニセコワイナリー1か所になります。(2023年時点)

このように、ワインの原材料となる葡萄の生産から収穫、ワイン醸造までを本間さん自身が行い有機認証を得ている大変希少なワイナリーです。

本間さんは、ニセコ町の地域学習の体験プログラム提供にも力を入れて取り組んでいる他、札幌市の藻岩高校や開成中等教育学校にも課外研究の場を提供するなど、 ” 教育 ” としていかにワイン造りに触れ、関心を寄せて貰えるかということに積極的に取り組まれています。

ニセコ町HPで紹介された移住モデルとしての本間夫妻>>

2、ニセコ町立近藤小学校のこどもたちが、ニセコワイナリーで探求学習する

ニセコ町立近藤小学校では、「地域の良さを地域で学ぶ」をひとつの柱にして、ふるさと学習に力を入れています。

例えば、有機農法で栽培しているお米の田植え・稲刈り体験、地元ニセコ町の山を登山して高山植物を観察する、高橋牧場のミルク工房でアイスクリームを作ってみる、五色温泉に宿泊し温泉について探究する、ラフティング体験するなど、いろいろな学習素材があります。

毎年、テーマを2つ選定し、全4回総合的な学習の時間として取り組んでおり、ニセコワイナリーでの学習もその一つということです。

\ そんなニセコワイナリーでの総合学習にお邪魔してみました!/

グリーンシーズンとして幕が開けた6月。

ニセコワイナリーを訪れると、子どもたちが植樹をしていました。

植えられている苗木は、なんと1年前の初夏に本間さんが手渡した苗木で、子どもたち自身が自宅で育ててきた苗木だということです。

子どもたちは、か細い幹が茶色に色づき木化するまで、葡萄の木が枯れないように水やりや、日当たりを管理したりして育てなければならず、うまく育たない時は、家族に相談し一緒に調べたりして解決策を考えるそうです。

どうしても難しいときは、レスキューしてもらうために、本間さんのところへ持参して苗木を入院させることもあるそう。

その苗木が1年後、ニセコワイナリーの土壌に帰ってきたというわけですね。

とても遠大な学習プログラムです。

ー2024年度総合学習の初回が行われたのは7月21日。

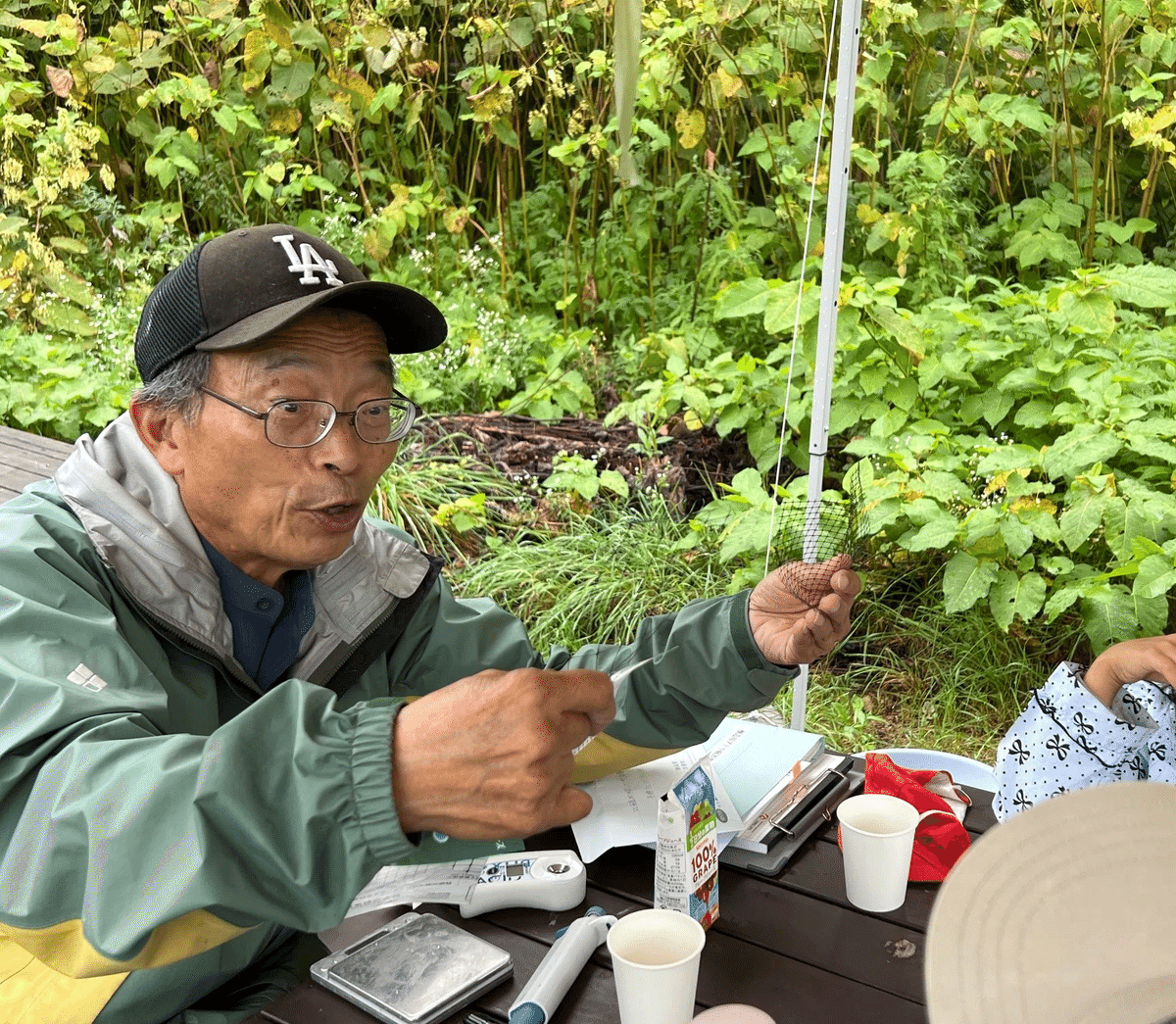

ブドウ畑の一角で、テーブルに日よけをセットしての野外学習。

飛んでいる虫に気を取られていた子供たちはすぐに慣れて、講義に夢中になりました。

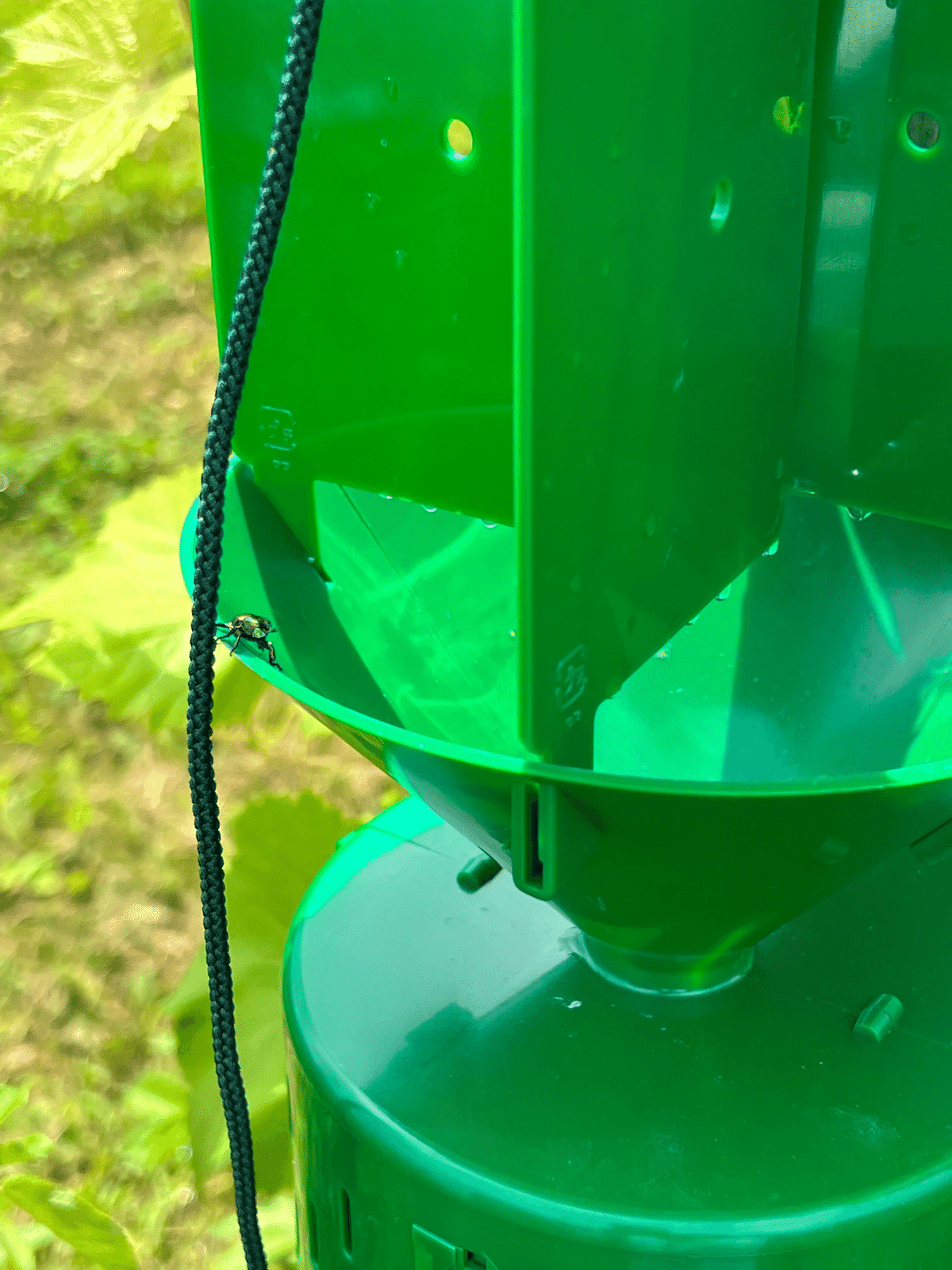

ブドウ畑にとって害虫であるマメコガネムシは、その一生がとても短く時間がないので、冬になる前に卵を産んで地中に埋めるため、2匹で交尾しながら葡萄の葉を食べる習性があるそうです。

この特性を調べて、考えて、対策をあみだした本間さん。

捕獲装置にメスを放ち、メスから放出されるフェロモンでオスをおびき寄せ、暑さで自然死させるやり方であれば、畑に農薬を入れることなく有機栽培が可能ということ。

ただし広大なワイナリーに装置を使用するとなると、沢山数が必要になりコストがかかるので、もっと良い方法はないか?と考えたそうです。

それが、ゴミとして捨てられるプラカップを再利用し、水を入れただけのエコでコストを抑えた捕獲装置です。

本間さんは子どもたちに「農薬を使えば早く害虫を除去できるんだけど、農薬を使わないで水を入れたプラカップを使って、マメコガネムシを捕獲し飛べないようにする方法でやるか?農薬を使うか?みんなならどっちを選びますか?」と問いを投げかけ、子どもたちは、「はい!!」と元気に手を挙げ、自分の考えを話します。

土壌に混ぜる肥料も、化学物質を使わずに、カビを防ぐのは乾燥した納豆菌を水に溶いて霧吹き機で散布し、草刈り機にはガスを排出しない環境にやさしいバッテリーを使用するなど、” 有機農法は知恵の勝負 ” と話す本間さんに、子どもたちだけでなく、同行する担任の先生や教頭先生、そして取材する私もどんどん引き込まれていきます。

気が付けば、子どもたちは声を揃えて「早くカップで虫取りしたーい! 」と前のめりに。。

(え!笑 虫嫌じゃないの・・!?と驚きました。そして農薬を使わない方のやり方を選んでいるこどもたちの多さにびっくりしました。)

本間さん「じゃあ いくよ~ だれが一番たくさんマメコガネムシを捕まえられるかなー?! よーい、スタート!!」

子どもたちは我先にと葡萄畑に駆け寄ります。(アクティビティーのように楽しむ子どもたち^^)

本間さんは「虫嫌だなぁと思う子には、他にやってもらうことを準備したからね。人と違ってもいいんだよ。」ーと子どもたちに語り掛け、後者を選んだ子には病気にかかったり虫に喰われた葉っぱの ” 芽かき作業 ” のミッションを与え、誰一人取り残しません。

「講義」と「実践」を組み合わせた本間さん流のプログラムは「座学」も加わり、まだまだ続きます。

3、芽かきしたブドウの葉はリーフティーとして楽しまれた後、葡萄畑の養分になる。

畑での実践を終え、屋内に移動してからは座学です。

ニセコワイナリーでは、芽かきした葡萄の葉を無駄にしません。

芽かきした葉のうち、傷んだものは土壌に還し養分にしますが、

きれいな状態の葉は冷凍し、新商品を開発している『北海道TEA』さんへ送りお茶にしてもらうそうです。

お茶になった葡萄リーフティーの茶殻は乾燥し、もう一度土壌に還元されるので、捨てられるはずのものが活用されていく持続可能な農業の取り組みとなっています。

ここで、本間さんの一番の理解者であり、側で支え続ける奥様・眞由美さんが、スッと冷やしておいた葡萄リーフティーを出してくれました。

ーこれが『葡萄リーフティー』よ。どんな味がすると思う?

外が暑かったのでごくごく飲みほした子どもたちは、「海苔のような香りがする」、「ちょっと酸っぱくておいしい」、「自然な味がする」など次々に感想が述べられました。

そんな子供たちの様子は、ワインソムリエの「テイスティング」そのもの。

ゆくゆくニセコ町から葡萄の生産者や醸造家、ソムリエも誕生するのかな?と想像してしまいます。

この総合学習で植えられた葡萄の樹は、その後5~10年本間さんが育てて、子どもたちの成人式に、お祝いの乾杯用のワインとしてプレゼントされます。

自分の手でお世話した葡萄から作られたワインを、20歳になると飲めるというのは、なんて素敵で遠大なストーリー。

そのとき、子どもたちの様子を見ているであろう、本間さんの笑顔を是非見届けたいものです。

4、ワイナリーでの学習は「強力で斬新な取り組み」と語るニセコ町立近藤小学校鎌田教頭先生

ニセコワイナリーは、ニセコ町近藤地区の町立近藤小学校の近隣に位置していますが、歩ける距離ではない為、時には教頭先生が自ら車を出し、子どもたちを乗せてニセコワイナリーでの総合学習に移動するということもしているそう。

「”人も増えたので校舎を建て増しした” なんて話も聞こえてきて、ニセコ町って勢いあるなと思って赴任して来ました。」ーと話してくださったのは、ニセコ町立近藤小学校の鎌田教頭先生。今回インタビューに応じてくださり、いろいろお話を伺いました!

鎌田 比呂史(かまた ひろし)教頭先生

【プロフィール】

北海道積丹町美国出身。

中学生時代に厳しさの中にも一貫して正しいことを教えてくれた英語教師に大きな影響を受け、教員を目指すことを決心する。

函館教育大を卒業後、留寿都村にてはじめて教員になる。

その後、蘭越町、岩内町、真狩村小など後志管内で勤務。

教頭としてニセコ町立近藤小学校へ赴任。

ーニセコ町へ来て日が浅いということですがいかがですか?他の地域と違う点などは?

鎌田先生)ニセコ町は親交会というコミュニティがもともとあるなど、保護者じゃない方との接点もありますし、地域とつながることが出来る機会が広がっている感じはします。

後志管内の他の自治体でも学校教育に携わってきましたが、生徒が海外に住んでいたことがあるだとか、両親のどちらかが日本人ではないとか、ニセコ町では珍しいことではありません。

そして何よりも " ニセコに憧れて " とか、" 来たくて来た " といった動機を持つ方々が集まっている地域なので新鮮ですね。仕事による転勤でのモチベーションとは違います。

ーお酒が飲めない小学生がニセコワイナリーで学ぶ意義についてどう捉えていますか?

鎌田先生)他の自治体でも地域事業者の方に学習プログラムを作って欲しいとお願いして課外学習をしていますが、ニセコワイナリーでの学習に触れ、ちょっと今までと違うなと思いました。

探求することの面白さを本質的に教えてくれているんですね。

ワインについて詳しくなるとか、葡萄造りについて学ぶとかではない。

子どもとお酒は無縁かもしれないけど、お酒を通して探求する面白さを教えてくれているという印象です。

こういう機会は、なかなかないと思います。

小さい地域だから出来るというということでもなくて、本間さんというひとにかかるからこそ、単なる体験じゃなく、探求する力、考える力、問題があったら解決していく力を常に高めていきたいと考えられた学習になっている。ストーリー、展望、ゴールが出来ていて、そこが素晴らしい学習だなと思います。

ワイン以外の題材だったとしても、本間さんなら同じ質の学びを提供してくれるのではないか?そんな気がしてしまいますよね。

お世話していただく教育者の立場としては、こちらからお願いしたこと以上に多くの考えを巡らせてくれていて、いろんな構想を考えて学びを提供してくれる。こんな有難いことはありません。

ー先生が自ら車を出し、同行すること自体も珍しいのでは?

鎌田先生)町の公共交通事情も背景にはありますが、近藤小ならではの伝統かもしれません。僕自身興味もあるし、本間さんの人としての魅力もあるし、自然と行きたくなりますよね。先生の数が少ないのでワイナリーの学習があるときは、そこはスケジュール上、授業は入らないように上手く調整してもらってやっています(笑)

ー今後もワイナリー学習を取り入れていきたいですか?

これまで近藤小では2022年~3年連続ニセコワイナリーでの総合学習を行っています。

本間さんが良ければというのは大前提ではありますが、ひとつの学習の目玉としてあっていいかなと思いますし、なによりも昨今の教育業界が求めている教育の質にかなり近いものを提供してくれていると思っているので続けていけたら嬉しいですね。

” 教え込みじゃなくて自分が知りたいから学習する ” 、” やりたいからやってみる ” 、” 体験することを通して知った ” これが大事だといわれているんですよね。

ニセコワイナリーでは、「どういう狙いで、どういう風なことを体験させて学ばせるか」を緻密に考え抜いた学習を用意してくれていて、ぴったりだと思いますし、ニセコワイナリーはこちらが期待していること以上に学習させていただけているので、凄いなと感じています。

本間さんは子どもたちと近所で顔見知りの関係だったりするので、居て当たり前な近い関係性が築かれていて、なんでも教えてくれるひとであり、

「小さくてよちよち歩いていたの知っているよ」と話せるくらい、地域の人になっているなぁと感じています。

子どもたちは、地域でワイナリーを開いて学習の面倒を見てくれた人が居た。という記憶を絶対忘れないと思うんですよね。

それがシビックプライド(=地元に愛着をもつこと)になり、大きく成長したときに、ワイナリーで働きたいと思うかもしれませんし、ニセコに戻りたいとか、もしくは、直ちにワイナリーをやろうということはないにせよ、住んでいる地域で、「ニセコワイナリーのように地域に貢献したい」という発想を持つ子が出てきたりすることはあるのかなと思いますね。

個人的には、学習の本質はこうだと学びましたので、他の学校へ転勤しても担任の先生に伝えたり、学習の計画面白そうだねというプログラムがあったら、もっとこうしたらよりいいよとアドバス出来るかもしれないですよね。

ニセコで強力で斬新な取り組みを目の当たりに出来たことは運が良かったと思います。

5、ワインづくりに参加する様々なひと

ニセコワイナリーには、様々なひとがボランティアに訪れます。

ニセコ町地域おこし協力隊も、ワインの瓶詰めや、収穫をサポートします。

率先して収穫に訪れた協力隊の日野浦さん

ニセコ町地域おこし協力隊の日野浦さん

若い頃から飲食業界に携わり、20代序盤からワインの魅力に惹かれていったという日野浦さん。

ワインについて勉強していくうちに、栽培や醸造にも興味を持ち、本を読み漁ったそうですが、「文字だけの世界と現場は全く異なる。」と言います。

時には各地のワイナリーに見学に行ったりしたこともあるくらい関心を持っていたため、地域おこし協力隊としてニセコへ来る前から、ニセコワイナリーの存在も知っていたとのこと。

協力隊活動の中に収穫サポートがあることを知り、「これは良い機会だ」と前のめりに参加されたとのこと。

「少なくとも僕にとってニセコワイナリーは学習フィールド」と、他のボランティアの方とは違う目線で葡萄畑を見つめていました。

「本間さんの ”情熱”、”バイタリティー”は凄くて、自分が同じ年代になった時に、何かにあそこまで情熱的に取り組めるかと言われたら想像つかないです(笑)」と。

協力隊ブログでニセコワイナリーをご紹介されました>>

「ロケーションが最高!空気がおいしい!」と開放的になる隊員。

地域おこし協力隊は、ワインの瓶詰め作業の合間に、本間さんを支える奥様の眞由美さんが手作りしたキーマカレーをいただきました。

カレーを食べながらお互いの目標や夢、ニセコについて語り合う時間。

移住者にとっては家族の団らんのようなあたたかい時間を過ごすことが出来ました。

このような場を提供してくれたニセコワイナリーに心掴まれます。

【広報ニセコ3月号】で「ニセコ町のワインづくり」を特集した矢野目さん

ニセコ高校をご卒業後、ニセコ町役場へ就職されてからも、ニセコワイナリーに度々訪れている矢野目さん。

この日はご主人と一緒。ふっくらと実り太陽を浴びる葡萄を見つけ、充実した表情を浮かべていました。

「海外研修でマレーシアに行く予定が、コロナが流行し、代替え的にニセコワイナリーでの2か月間の研修を受けることになった」ことで、自身のマインドの変化や、友人との絆を深める事に繋がるきっかけになったといいます。

” ホテルで働き観光業に就きたい " と漠然と考えていた矢野目さんは、本間さんとの出会い、研修の中でワイナリーを訪れる人に突撃インタビューをするという初体験をしたことで、対人の苦手意識を克服するだけでなく、色んな人の話を聞くことが出来て面白いと感じるなど、現在の広報の仕事にも続く影響を受けたとのこと。

「地域のことを第一に考え、自身も楽しみながら大変なことを乗り越えていく本間さんの姿勢は本当にすごいと思います。」と話す矢野目さんですが、時間がない中で想いをのせた特集記事をつくる苦悩や大変さを、” 恩返ししたい ”という気持ちで乗り越えていたお姿からは、本間さんにシンクロした姿勢が垣間見えます。

高校生にとってワイナリー学習は、学ぶだけでなく人生に影響を与えることもあるようです。

北海道ニセコ高校 教論 中谷知記(なかたに ともき)先生

農業の授業単位のひとつにニセコワイナリーでの学習をカリキュラムに取り入れるきっかけづくりをした、ニセコ高校の中谷先生。

「ニセコ高校が、教育から地域を変えていきましょうと理念を掲げたときに、いきなり特別な技術を身につけるだとか、ビジネス講師に触れてもらうだとかの前に、その地域を好きになる事がより大切なんですよね。

” シビックプライドを持ったグローバル人材 "を育成したいと思ったとき、必ずマーケティングの話になるんですけど、ニセコエリアを活性化させたいから、地域に産業をつくるということを実践されている本間さんのワイナリーで学ぶことは、とても相性が良いのではないか?と思ったんです。」

中谷先生の機動力により、ワインづくりをする為のワイナリーが、実際に学習の場として稼働し始めると、はっきりと確信したという。

「 学習の中で、” 頭で考えてみる " これぞ「生きる力」というのを示してくれているので、小学生・中学生で学ぶよりももっと現実的な視点を持つようになる高校生にとっては、その後の人生に影響を及ぼす確率が高い段階で、地域をつくる産業に触れることができて、とても相性が良いなと思います。」

ニセコ町には、こうして地域の魅力が伝染していくように仕組みづくりをしている人がいるのです。

ニセコ高校関連note記事>>https://niseko-town.note.jp/n/n0cde9bfa4919

6、ニセコ町におけるワイナリー産業の序章

近年ニセコ町のワインの収量が増え始めてきているのには、ワインづくりに参入する次世代が頭角を現しているというのが、背景にあります。

ー2025年2月某日。熱い夢を抱いた大人たちが、本間さんの元へ集結していました。

其々が収穫した葡萄を本間さんの元で醸造しているのは、ニセコ・カシオペアビレッジの辻さん、LaLaLa Farmの服部さん、チセガーデンの平手さん、そして町外の伊達市にある伊達ワインの黒田さんらです。

この日は勉強会として

・ルミアージュ(動瓶による澱下げ作業)

・瓶全体の冷却

・ネックフリーザーを使った瓶口の凍結

・ドサージュ(澱飛ばしで失ったワインの補充と味の調整)

・デゴルジュマン(澱飛ばし)

・コルク打ち

・ワイヤー掛け

・キャップシール装着

・ラベル貼り

の作業を実践し学びながら、各自ワインづくりの最終工程を手掛けていきました。

星屑のような泡を表現している。

世界的にみると、気候変動による温暖化でワインベルトが北上していることも影響し、今後益々北海道ニセコ町のワイナリー産業は広がるでしょう。

発展の序章に立ち会えて幸運だなと思います。

7、凍てつくニセコの雪「シャンパンスノー」がかける魔法

ニセコ町は豪雪地帯。何メートルもの雪が積もります。

ーそんな日もワイナリーでは作業が行われていました。

寒さが厳しい冬は、天気に左右され、作業も計画的にはなかなか進みません。雪の降らない地域でのワイン造りと違う点でしょうか。

”大変な作業” で ”過酷” なイメージを持ってしまいますが、ニコニコ楽しそうに語られていた本間さんの姿を思い出します。

本間さん)ワイン造りは大変でしょう?といつも人から言われますが、中高生や若い世代の方々と触れ合える、そしてやりたいと思ってくれて始めてくれる人もいる。こんなに嬉しいことはないですよ。

ワイン造りをしていなかったら、このような経験は出来なかったですからね。

僕にとって、ワインは魔法のようなものです。

そしてニセコのキラキラ輝くパウダースノーみたい。

特別寒い日の山頂に降る雪って、よりきめ細かいんですよ。

そんな雪を表現したくてスパークリングワインを造っています。

だからこのワインが作り出す泡のことを、シャンパンスノーと呼んでいるんです。

ー取材を振り返ると、本間さんはいつも、子どもたちの目を見ながら語りかけていました。

「フルートグラスってどうしてこんな形してるか分かる?

スパークリングワインのきめ細かい泡がキラキラと上にあがっていく様子がよく見えるようにするためだよ」と。

あとがき

移住して夢を叶えた本間泰則さん、眞由美さん夫妻と初めてお会いした時に耳にしたストーリーは、まるで1本の長編映画を見たあとのように、余韻を残すものでした。

”有島武郎”が、奥さんと二人三脚で荒野だった”狩太村(現・ニセコ町)”を開拓した物語と重なるところもあり、ニセコの歴史を語るうえで欠かせない存在になれる人は、ゼロをイチに変えることの出来る人なのだ。。と勝手に重ね合わせ、その夜は眠つけなかったほどでした。

すぐに記事にしたい!と息巻いた当初、私はろくな文章も書けず、悩むことも多く下書きを繰り返すだけの日々。

世に出せるものではない記事を見ていただいた時、ちゃんと向き合ってくださり、応援してくださり、気にかけてくださった本間さんにはこの場を借りて感謝の想いを述べたいと思います。

ニセコワイナリーは広報のお仕事においても素晴らしい学習環境と題材を提供してくださったと個人的には感じています。

記事が熟成するのを待っていてくださったこと、本当にありがとうございました。

---------------------------------------------------------------

読者の方からの意見をもとにnote運用したい

「もっとこんな記事が読みたい!」

「ぜひニセコ町公式noteに取材にきてほしい!」

「ニセコ町で最近話題の●●を取材してきて!」

といったご意見から、記事のご感想まで募集しています。

ぜひお気軽にお声を寄せていただけたらと思います。

■ニセコ町公式note|読者皆さまからのご意見BOX

みなさんからのご意見・ご感想があればコメント欄からお願いします🍇🍷

#ニセコ #ワイン #ニセコワイン #ワイナリー #ワインづくり #ワインツーリズム #ニセコワイナリー #SDGs #持続可能な農業 #地域おこし協力隊 #農業 #自治体公式note #広報 #地域内環境教育 #教育 #探求学習 #第一次産業 #ニセコ町立近藤小学校